Blog

Incunable

Loin d’être une insulte, le mot « incunable » est à 100 % d’origine latine. Et que veut-il bien dire ? Il désigne un ouvrage datant de l’époque du dieu des éditeurs, j’ai nommé ce bon vieux Johannes Gutenberg (1400-1468). À l’heure du tout-numérique, voilà un ovni qu’il fait bon feuilleter. Mais avec délicatesse, étant donné son âge canonique ! Voyons dans cet article pourquoi cet objet s’appelle ainsi et si l’on peut encore en admirer de nos jours.

D’où viennent les incunables ?

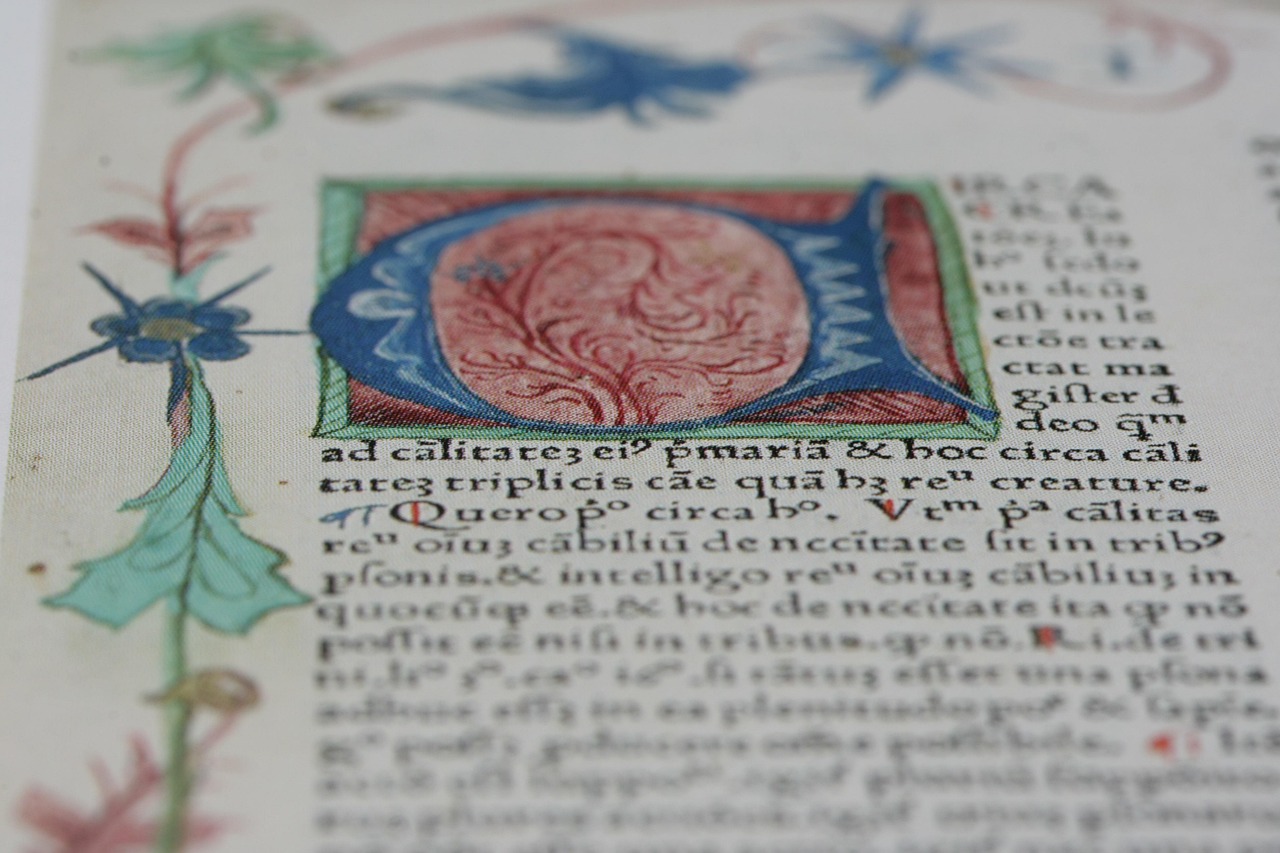

Issu du latin incunabula, qui signifie « berceau, naissance », l’incunable peut être considéré comme un chef-d’œuvre du raffinement européen. Il fut imprimé sous presse à l’aide de caractères mobiles fondus en métal, apparemment jusqu’au 31 décembre 1500… Une date sujette à caution, mais sans doute choisie par commodité. Ainsi, les livres édités entre 1501 et 1530 sont nommés « post-incunables ». Il s’agit en tout cas des premiers exemples de typographies.

En France, environ deux tiers des incunables étaient en latin, le reste en français. À ce jour, on compte une trentaine de milliers d’éditions du XVe siècle conservées dans le monde, dont un peu moins d’un cinquième proviennent de l’Hexagone. Les plus importantes en nombre s’avèrent italiennes puis germaniques.

Peut-on acheter un incunable ?

D’aspect très compact, ce type de livre comporte souvent des lettres ornées de couleurs et gravées. Si le cœur vous en dit, et surtout si votre bourse est bien garnie, vous pourrez vous mettre en quête de l’un de ces ouvrages précieux pour embellir votre bibliothèque.

Cependant, l’ère moderne nous offre un moyen plus simple et moins onéreux de plonger dans l’univers médiéval de ces publications d’un autre temps. Ainsi, de nombreuses institutions numérisent leurs fonds d’incunables pour en faciliter l’accès et la préservation.

C’est le cas de la Biblioteca Nacional de España, forte d’une collection d’environ 3 200 incunables. Idem au Mexique, le Museo Franz Mayer a collaboré avec Wikimedia México pour la mise en ligne libre d’incunables, soit 2 600 fichiers numérisés.

Notons enfin que si vous visitez le site de l’ISTC (Incunabula Short Title Catalogue), vous découvrirez une fabuleuse base de données internationale sur l’imprimerie européenne du XVe siècle. Aux manettes depuis sa création en 1980, la British Library, épaulée par de nombreuses institutions du monde entier.

Quand l’IA s’en mêle

De nos jours, l’intégration notamment de l’intelligence artificielle dans la gestion des incunables a des conséquences importantes pour l’accessibilité de ces derniers. Une avancée qui peut notamment beaucoup séduire la recherche, l’enseignement et même le grand public.

Ainsi, outre l’IA, la vision par ordinateur et les graphes de connaissance enrichissent les métadonnées des incunables digitalisés. À la clé, une traçabilité renforcée et une meilleure connaissance bibliographique. Par exemple, la nature de l’atelier typographique et la provenance de l’ouvrage sont plus limpides. Enfin, ces avancées technologiques contribuent à préserver et à diffuser plus largement un patrimoine vieux d’au moins cinq cents ans.

Bien sûr, la numérisation des incunables se poursuit, d’autant que tous n’ont pas encore été identifiés. Certains fonds restent peu, voire inaccessibles. Il y a donc de fortes chances pour que les amateurs de ces joyaux aient de bonnes surprises ! D’ailleurs, bonne nouvelle : en 2024, le Catalogue des incunables de la BnF – CIBN – a été mis à jour. Comme un cadeau pour les amoureux de ces raretés, l’« ultime tome » est paru le… 14 février. Une mise à jour essentielle puisqu’il complète la série de catalogues d’incunables entamée depuis les années 1980-2000.